- Звукозапись

- Аналоговая звукозаписьПравить

- Механическая звукозаписьПравить

- Электромеханическая записьПравить

- Цифровая звукозаписьПравить

- Магнитная цифровая звукозаписьПравить

- Магнитооптическая записьПравить

- Лазерная записьПравить

- Оптическая цифровая запись звукаПравить

- Цифровые аудиоформатыПравить

- Механические музыкальные инструментыПравить

- ПалеофонПравить

- ФонографПравить

- ГраммофонПравить

- ПатефонПравить

- ЭлектрофонПравить

- ШоринофонПравить

- Магнитная записьПравить

- МагнитофонПравить

- Многодорожечная записьПравить

- Кассетный форматПравить

Звукозапись

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 3 октября 2019 года; проверки требуют 12 правок.

Необходимое оборудование: устройство для преобразования акустических колебаний в электрический сигнал (микрофон) или генератор тона (напр. звуковой синтезатор, семплер), устройство для преобразования электрических колебаний в последовательность дискретных (цифровых) значений (в цифровой звукозаписи), устройство для сохранения (магнитофон, жёсткий диск компьютера или иное устройство для сохранения полученной информации на носитель). Звукозапись может быть монофонической, стереофонической, многоканальной.

В зависимости от сохранения, выделяют два основных вида записи звуков: аналоговый и цифровой.

Аналоговая звукозаписьПравить

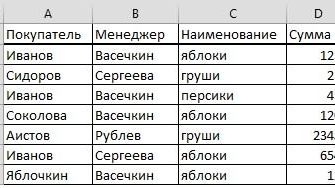

Схема электромеханической записи

Под аналоговой подразумевают запись звуков на физический носитель таким образом, чтобы устройство воспроизведения производило колебания и создавало звуковые волны аналогичные тем, что были получены при сохранении.

Механическая звукозаписьПравить

Записываемый звук воздействовал через рупор на мембрану, жёстко связанную с резцом. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Звук усиливался при помощи рупора конической формы.

Электромеханическая записьПравить

Запись производится с помощью записывающей магнитной головки, создающей переменное магнитное поле на участке движущегося носителя (зачастую магнитной ленты), обладающего магнитными свойствами. На ферромагнитном слое носителя остаётся след остаточного намагничивания. След и есть дорожка фонограммы. При воспроизведении магнитная головка преобразует остаточный магнитный поток движущегося носителя записи в электрический сигнал звуковой частоты.

Цифровая звукозаписьПравить

Схема прохождения звука от источника через микрофон, АЦП, процессор, ЦАП, громкоговоритель и снова в звук

Под цифровой записью понимают оцифровку и сохранение звука в виде набора бит (битовой последовательности), который описывает воспроизведение тем или иным устройством.

Магнитная цифровая звукозаписьПравить

Запись цифровых сигналов производится на магнитную ленту. Выделяют два типа записи:

Магнитооптическая записьПравить

Запись на магнитооптический диск осуществляется по следующей технологии: излучение лазера разогревает участок дорожки выше температуры точки Кюри, после чего электромагнитный импульс изменяет намагниченность, создавая отпечатки, эквивалентные питам на оптических дисках. Считывание осуществляется тем же самым лазером, но на меньшей мощности, недостаточной для разогрева диска: поляризованный лазерный луч проходит сквозь материал диска, отражается от подложки, проходит сквозь оптическую систему и попадает на датчик. При этом в зависимости от намагниченности изменяется плоскость поляризации луча лазера (эффект Керра), что и определяется датчиком.

Лазерная записьПравить

При записи данные записываются на диск лучом лазера повышенной мощности, чтобы физически «прожечь» органический краситель записывающего слоя. Когда краситель нагревается выше определённой температуры, он разрушается и темнеет, изменяя отражательную способность «прожжённой» зоны. Таким образом при записи, управляя мощностью лазера, на записывающем слое получают чередование тёмных и светлых пятен, которые при чтении интерпретируются как питы. При чтении лазер имеет значительно меньшую мощность, чем при записи, и не разрушает краситель записывающего слоя. Отражённый от отражающего слоя луч попадает на фотодиод, а если луч попадает на тёмный — «прожжённый» — участок, то луч почти не проходит через него до отражающего слоя и фотодиод регистрирует ослабление светового потока. Чередующиеся светлые и тёмные участки дорожки порождают изменение светового потока отражённого луча и переводятся в изменение электрического сигнала, который далее и преобразуется в биты информации электрической системой привода — «декодируется».

Оптическая цифровая запись звукаПравить

Звуковое сопровождение к фильму печатается непосредственно на 35-мм киноплёнку оптическим методом в цифровом закодированном виде. При воспроизведении цифровой сигнал считывается специальной насадкой на кинопроектор и затем декодируется процессором в многоканальную фонограмму.

Цифровые аудиоформатыПравить

Запись звуковых данных производится в файл определённого формата, который сохраняется на электронных звуковых носителях.

- Самая старая в мире звукозапись была сделана в 1860 году — Наука и техника — История, археология, палеонтология — Компьюлента (недоступная ссылка). Дата обращения: 21 мая 2008. Архивировано 7 июня 2008 года.

- Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

- Сергей Алехин. Звуковое оборудование кинотеатра. Журнал «Техника и технологии кино», 2006 Архивная копия от 16 октября 2012 на Wayback Machine

- Аппарат «Говорящая бумага».

- Аппарат для воспроизведения фонограмм «Говорящая бумага» ГБ-8. Инструкция.. records.su.. Дата обращения: 28 октября 2019. Архивировано 28 октября 2019 года.

Механические музыкальные инструментыПравить

Первыми устройствами для записи и воспроизведения звука были механические музыкальные инструменты. Они могли воспроизводить мелодии, но не способны были записывать произвольные звуки, такие как человеческий голос. Механические изобретения воспроизводили музыку, записанную на бумагу, дерево, металлические валики, перфорированные диски и другие приспособления. Помимо человеческих рук, эти механизмы также могли приводиться в действие иными способами: водой, песком, грузом, пружиной или электричеством.

В эпоху возрождения появляются разнообразные механические музыкальные инструменты, использующие цилиндр для воспроизведения мелодий: шарманки (XV век), музыкальные часы (1598 год), механические спинеты (XVI век), музыкальные шкатулки, ящики (1815 год). Все эти изобретения могли играть сохранённую музыку, но не могли записывать различные звуки, живые выступления, и имели ограниченный набор мелодий.

Механическое пианино впервые было показано на выставке в Филадельфии в 1886 году, в нём использовалась бумажная перфорированная лента, которая позволяла записывать длинные пьесы. Механизм пианол постоянно совершенствовался, а выпуск их продолжался до середины XX века.

В 1857 году де Мартенвилль изобрёл фоноавтограф. Устройство состояло из акустического конуса и вибрирующей мембраны, соединённой с иглой. Игла соприкасалась с поверхностью вращаемого вручную стеклянного цилиндра, покрытого сажей. Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания игле, которая прочерчивала в слое сажи форму звуковых колебаний. Однако назначение этого устройства было чисто экспериментальным — оно не могло воспроизводить сделанную запись. 25 марта 1857 года французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретённое им устройство. Были записаны колебания в воздушном пространстве и разные голоса.

- 09.04.1860 — французская народная песня «Лунный свет» (фр. Au Clair de la Lune).

- 04.05.1860 — отрывки из поэмы Тассо «Аминта» (Tasso’s Aminta).

- 09.1860 — Эдуар де Мартенвиль «Летящая пчелка» (фр. Vole Petite Abeille).

ПалеофонПравить

В апреле 1877 года Шарль Кро изобрёл палеофон (в переводе с греческого «звук прошлого»). Палеофон состоял из пластинки, рупора, горизонтально расположенной иглы и мембраны. Игла проходила по звуковым дорожкам на пластинке и передавала колебания на мембрану. Звук усиливался рупором. Из-за проволочек в Парижской академии изобретателю запатентовать его не удалось.

Упоминания о палеофоне обнаружил немец Эмиль Берлинер, изобретатель граммофона.

ФонографПравить

В 1877 году Томас Эдисон изобрёл фонограф, который уже мог воспроизводить свою запись. Звук записывается на носителе в форме дорожки, глубина которой пропорциональна громкости звука. Звуковая дорожка фонографа размещается по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передаёт колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. На своё изобретение он получил патент, выданный патентным ведомством США 19 февраля 1878 года. В период с 1878 по 1887 годы, отложив работу над фонографом, занимался лампой накаливания. Продолжив работу,начал использовать для записи звука цилиндр с восковым покрытием (идея предложена Чарльзом Тейнтером). Изобретение получило настолько большой успех, что в 1906 году были представлены публике несколько музыкальных и театральных записей, осуществлённых созданной им Национальной Фонографической компанией (National Phonograph Company). Все тогдашние фонографы работали по следующему принципу: по вращающемуся звуконосителю перемещалась игла-резец, полученные при помощи мембраны-микрофона механические колебания механически же фиксировались деформацией звуконосителя. В первых конструкциях оригинальный звуконоситель использовался и для воспроизведения, но такая технология не давала дополнительной механической энергии для того, чтобы получить звук достаточной громкости. В дальнейшем начали применять методы гальванопластики для изготовления копии звуконосителя из более твёрдого материала. Для воспроизведения записи по звуконосителю перемещалась игла, механически связанная с мембраной-излучателем. Первые фонографы, использующие фольгу на цилиндрических носителях, позволяли осуществить лишь очень короткие записи — длительностью всего несколько минут — и быстро изнашивались. Более долговечными стали валики, покрытые слоем воска. Фонографы стали очень популярны в США и Европе. Этому способствовали множество записей музыки популярных исполнителей (например, итальянского тенора Энрико Карузо), созданных появившимися звукозаписывающими компаниями. Успех повлёк за собой появление всё новых моделей. Швейцарские производители стали специализироваться на маленьких переносных фонографах. Кроме фонографов с валиками появились и дисковые. Дисковые фонографы вращали звуконоситель со скоростью 80 об/мин, звук усиливался при помощи рупора конической формы. Большинство моделей приводились в движение ручкой, которая заводила пружину, таким образом делая прибор удобным и не требовательным к внешним условиям. Однако дисковой фонограф вышел на рынок в 1912 году, а с 1887 года уже существовал граммофон, который вскоре превзошёл все модели фонографа.

ГраммофонПравить

«Граммофон» был изобретён в 1887 году Эмилем Берлинером. Вместо воскового валика использовалась специальная граммофонная пластинка в виде плоского диска. Запись, как и в фонографе, велась иглой, которая оставляла спиральную канавку на одной из поверхностей диска. Скорость вращения стандартной грампластинки — 78 об/мин. Первая в мире граммофонная пластинка была изготовлена из целлулоида. С 1897 года уже изготовлялись пластинки из шеллака, шпата и сажи. Кроме обычных граммофонов были и тумбовые.

В начале своей эволюции грампластинки имели различную скорость вращения (от 60 до 130 оборотов в минуту). Большая толщина дорожки значительно снижала длительность звучания — 2-3 минуты на одной стороне. Двусторонними грампластинки стали в 1903 году, благодаря разработкам фирмы «Одеон». До начала 1910-х годов на них выпускали в основном отрывки из произведений музыкальных классиков, так как на них помещалось в общей сложности только до пяти минут звучания. В 1930-х годах пластинки выпускались по одной композиции на одной стороне, и часто один концерт одного исполнителя продавался комплектом пластинок по несколько штук, часто в картонных, реже в кожаных, коробках. Из-за внешнего сходства таких коробок с фотоальбомами их стали называть record albums или «альбом с записями». Основные фирмы грампластинок международного масштаба — Grammophone и Columbia, а на территории России — «Пишущий амур».

- Первая фирма (компания) грамзаписи — «Berliner’s Gramophone Company», основанная Берлинером в 1893 году.

- Вторая, не менее известная — Columbia.

- На территории России основной («солидной») фирмой была «Пишущий амур» (с 1902 г.), филиал компании Grammophone.

- Во всем мире, а также в России, существовали множество малых фирм.

ПатефонПравить

В 1907 г. Гильон Кеммлер предложил усовершенствование граммофона. Так вскоре появился патефон. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку. Патефон мог проигрывать грампластинки со скоростью 78 об/мин. В 40-х годах появился мини-патефон, который имел большую популярность у солдат Второй Мировой. Вскоре появились и электропатефоны.

Основными заводами по производству патефонных пластинок в СССР были Ногинский, Московский, Апрелевский, а вскоре и Ленинградская артель «Пластмасс».

В 1925 году вместо способа записи через рупор стали пользоваться электроакустическим способом — записью через микрофон. За счёт уменьшения искажений частотный диапазон расширился с 150-4000 до 50-10000 Гц. Вместо пружинного двигателя для вращения пластинки стал использоваться электрический двигатель, а вместо механического звукоснимателя был применён сначала пьезоэлектрический, а позднее более качественный — магнитный. Эти звукосниматели преобразуют колебания иглы, бегущей по звуковой дорожке грампластинки, в электрический сигнал, который после усиления в электронном усилителе поступает в громкоговоритель.

ЭлектрофонПравить

Электрофон отличается от граммофона и патефона принципом действия, а именно тем, что в электрофоне механические колебания иглы звукоснимателя преобразуются в электрические колебания, которые проходят через усилитель и затем преобразуются в звук электроакустической системой, включающей, в зависимости от вида электрофона, от одного до четырёх электродинамических громкоговорителей.

В быту электрофон часто называют проигрывателем. По официальной советской терминологии электрофоном называлось устройство воспроизведения грамзаписи, включающее усилитель низкой частоты и акустическую систему, а электропроигрывателем — устройство без встроенного усилителя (в быту — «вертушка»). До конца 1950-х применялся термин «электрограммофон» или «электропатефон».

Электрофоны используются до сих пор как в домашних условиях, так и в электронной музыке в составе другого инструментария. Тем не менее в домашних условиях их распространение практически свелось к нулю, равно как и продажа граммофонных пластинок, в силу фактически полного вытеснения их цифровыми средствами воспроизведения звука.

ШоринофонПравить

Аппарат «Говорящая бумага» 1941 года

Магнитная записьПравить

Проволочный телеграфон Поульсена.

В 1878 году американский инженер Оберлин Смит впервые ознакомился с изобретением Эдисона — фонографом. Увидев потенциал этого прибора, Смит приобрёл образец для своей лаборатории, и принялся экспериментировать с его конструкцией. Итогом этих опытов стала статья «Некоторые возможные формы фонографа» (Some Possible Forms Of Phonograph), вышедшая в 1888 году в нью-йоркском журнале «Электрический мир» (Electrical World). В своей статье, помимо двух вариантов механической записи звука (где в качестве носителя предлагались стальная проволока или стальная лента), Смит впервые предложил конструкцию прибора, в котором для записи звука использовалось явление магнетизма. Это устройство он назвал полностью электрическим вариантом фонографа. В качестве носителя предлагалось использовать хлопковую или шёлковую нить с прочно закреплёнными кусочками стальной проволоки, которые, под воздействием тока, идущего от микрофона, будут намагничиваться, проходя через катушку. По мнению изобретателя, такой прибор увеличил бы громкость записи, так как в записи не присутствовали бы шумы механической природы (шум иглы, скребущей по поверхности носителя). К тому же такой прибор можно было применять для записи речевых сообщений.

Смит опубликовал свои идеи усовершенствования фонографа с той целью, чтобы читатели, которых заинтересуют его идеи, воплотили бы их в жизнь, так как у изобретателя не было времени заняться этим самому.

Изучив статью Оберлина Смита, датский инженер Вальдемар Поульсен после череды опытов изготовил первый прибор магнитной записи, который он назвал телеграфон. В качестве носителя он использовал металлическую (стальную) проволоку. В 1898 году Поульсен получил патент на своё изобретение.

В 1903 году немецкий изобретатель Курт Штилле (Kurt Stille) с целью опытов привёз в свою мастерскую телеграфон Поульсена, и в 1924 году начал продажи улучшенной версии телеграфона, в которой носителем по прежнему являлась стальная проволока, но в конструкцию был добавлен электронный усилитель, чтобы использовать это устройство в качестве диктофона. Позже стальную проволоку заменили на стальную ленту, так как лента меньше рвалась и путалась.

МагнитофонПравить

Студийный катушечный магнитофон

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлёймер (нем. Fritz Pfleumer) после ряда опытов с различными веществами сделал напыление порошком оксида железа на тонкую бумагу с помощью клея. В 1928 году он получил патент за применение магнитного порошка на полоске бумаги или киноплёнке. В этом же 1928 году он представляет свой прибор магнитной записи с бумажной лентой общественности. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, её можно было обрезать и склеивать. В 1936 году Национальный суд Германии признал права по патенту Пфлёймера недействительными, так как покрытие бумажной ленты железным порошком было изложено ещё в патенте Поульсена от 1898 года.

В 1932 году компания AEG, взяв на вооружение идею Пфлеймера, начала производство прибора для магнитной записи под названием «Magnetophon K1». Носителем в нём была плёнка произведённая немецким химическим концерном BASF. «Magnetophon K1» был представлен публике в 1935 году на радиовыставке в Берлине.

В 1939 году компания BASF представила публике плёнку, покрытую порошком оксида железа. Это был прорыв. Одновременно с этим инженер Вальтер Вебер работал над улучшением качества воспроизведения магнитофонов, производимых AEG. Он проводил опыты с подмагничиванием плёнки. Опытным путём было доказано, что высокочастотное подмагничивание переменным током намного улучшает качество воспроизведения. Весной 1940 года Вебер получает патент на технологию высокочастотного подмагничивания переменным током (нем. HF-Vormagnetisierung), и уже в 1941 году AEG выпускает магнитофон нового образца: «Magnetophon K4-HF». Технические характеристики этого образца превосходили все существовавшие тогда приборы магнитной записи: благодаря открытой Вебером технологии, отношение сигнал/шум составило 60 дБ, а воспроизводить он уже мог частоты выше 10 кГц.

В 1942 году AEG начала проводить опыты по стереофонической записи звука.

С 30—40-х до 1970-х гг. XX века преобладали катушечные магнитофоны, в том числе и переносные, и миниатюрные, в 50-х гг. появились кассетные, достигшие пика своего развития в 1980-е — начале 1990-х гг. Цифровые магнитофоны появились в конце 70-х гг.

Магнитная лента открыла много новых возможностей для манипулирования звуком музыкантам, композиторам и инженерам. Магнитная лента была относительно дешёвым и надёжным звуконосителем и могла обеспечить очень высокое качество звуковоспроизведения.

Многодорожечная записьПравить

Аналоговый многодорожечный магнитофон

Многодорожечная запись позволяет производить одновременную или последовательную запись большого числа звуковых источников на отдельные звуковые дорожки. До их появления запись производилась на разные магнитофоны, которые требовали синхронизации. Применение многодорожечных записывателей позволило устранить этот недостаток и вывести уровень звучания высококачественной звукозаписи на новый уровень.

Впервые многодорожечная оптическая запись использована в 1940 году в системе звукового кино «Фантасаунд». Первые 4-х и 8-дорожечные магнитофоны появились ещё в середине 1950-х годов. Во второй половине 1960-х годов были представлены 16-дорожечные записыватели, а в 1974 году в Сиднее был представлен первый 24-дорожечный магнитофон.

В 1982 году Sony представила 24-дорожечный магнитофон DASH-формата.

Кассетный форматПравить

Первый кассетный формат, использовавший ленту, склеенную в бесконечную петлю, был запатентован в 1952 году.

Принципиальным преимуществом компакт-кассеты перед 4- и 8-дорожечными картриджами была простота механизма магнитофона. Бытовые 8-дорожечные магнитофоны могли только воспроизводить ленты, а для записи требовались профессиональные приборы. Поэтому, несмотря на теоретически худшее качество звучания (из-за вдвое меньшей скорости протяжки), на практике к середине 1970-х годов компакт-кассеты захватили рынок даже в США.